Autor: Carmen Nuevo

La Nueva España, viernes, 24 de marzo de 2017.

Desde la formulación del mito del “buen salvaje” de Rousseau, por el cual el hombre es libre y bueno en un estadio natural anterior a la civilización, hasta nuestros días, han sucedido muchas cosas. Una de ellas, la aparición del primer semáforo eléctrico del mundo en 1918, cuyo autor fue James Hoge, en Cleveland (Estados Unidos). Después, en 1926, se instaló el primer semáforo en Madrid, hasta que paulatinamente los semáforos fueron colonizando nuestras vías y vidas con la finalidad de regular el tráfico de vehículos y peatones en las intersecciones, estableciendo el orden, e impidiendo colisiones, atropellos y demás desgracias.

Si bien un mundo sin semáforos, hoy por hoy, resultaría inconcebible; a veces aún aflora a nuestras conciencias el espíritu del buen salvaje que se rebela ante los semáforos que más que regular, cazan y condenan con el cuestionado sistema “foto-rojo”, a pesar de la cada vez más amplia jurisprudencia anulando las multas aplicadas: pues dichas fotografías son “cualquier cosa menos concluyentes”.

En Castrillón, es por todos conocido, el lugar en el que se encuentra uno de esos fotomatones recaudatorios. No es difícil percatarse de las cabriolas automovilísticas, que cada conductor improvisa, con tal de evitar el disparo lumínico consecuencia de, según se dice, unos métodos de coordinación distorsionados, exentos de secuencias razonables y absolutamente desquiciantes.

Lo último que he oído al respecto, es que, durante un instante, al menos, confluyó la misma señal luminosa a ambos lados de la intersección, por lo que varios conductores atónitos, quedaron mirándose unos a otros con gesto de terror y más tarde con cara de póquer, pues gracias a algún tipo de providencia extraterrestre no llegó a producirse ninguna colisión. Ese llamémosle “encuentro en la tercera fase,” corrió de boca en boca y llegó a servidora, que ha decidido dar a conocer esos supuestos y extraños hechos. Sea una leyenda urbana, una histeria colectiva, una abducción extraterrestre o un fallo en el automatismo de los ciclos combinados de los semáforos, no estaría de más que también se inspeccionasen los sistemas de control y sanción de las administraciones, pues la administración y la civilización ha de estar al servicio de los ciudadanos y no en su contra. Eso lo sabemos todos además del buen salvaje.

Por mi parte, y, mientras no se esclarezcan los hechos enunciados, concluyo de forma temporal, al menos, que algunos vehículos se saltan semáforos y algunos semáforos se saltan vehículos y es, en este último caso, cuando se debería de hablar de semáforos malditos.

Sobre la poesía de Aurelio González Ovies

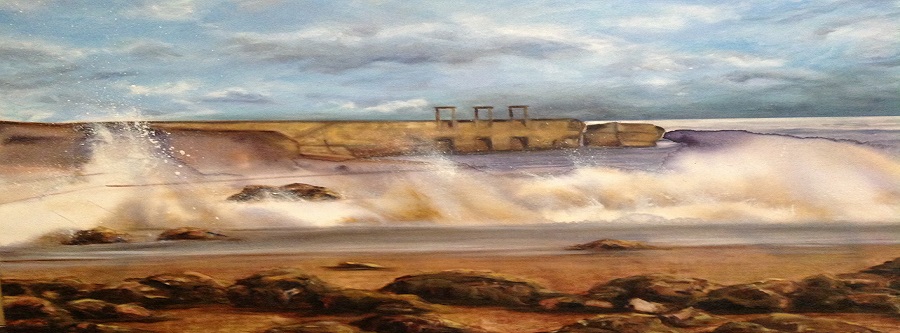

Si tuviese que utilizar un único término para referirme a la poesía de Aurelio González Ovies, diría -aunque al propio autor no le gustase demasiado- que su poesía es poderosa. Poesía de la visión (que no visionaria) consigue de forma eficiente o mágica -como más se prefiera- convertir el recuerdo en presente y éste, mientras se habite en su versos, acaba revelándose como eterno.

Leyendo a Aurelio, pues en el “yo” de sus poemas no cabe el fingimiento, suelo pensar alguna que otra vez en Gertrude Stein y en su monótona letanía mágica: “una rosa es una rosa es una rosa es una rosa” y no por el “rosa rosae” sino porque sus palabras, sus versos nos conducen a la huida, nos persuaden a concentrarnos en la palabra en su estado más primigenio y puro. Transformar la “cosa en sí” no es un ejercicio fácil sólo los grandes maestros lo logran. Es de agradecer a este “Hemingway de la poesía” (me temo que esto aún le gustará menos) que en su léxico no aparezcan “aceras”, “cervecerías”, “ascensores” o “burdeles” y sí otras como “alma”, “esperanza”, “eternidad”, “bosques”, “bueyes”, “bocadillo”, “sangre”, “melancolía” y sobre todo “Norte”, “rompeolas”, “humedad” y “mar”.

Importa poco, -al menos eso creo- que su mirada poética sea vuelva a veces más elegíaca que neopurista, que predomine lo trascendente, que juegue con el silencio o que nos reconozcamos en algunos de sus destellos épicos como norteños, porque ante todo, palabra sobre palabra, como las gaviotas, el mar, o las cosas de la vida nos conducen a la eternidad dios alma, a través de esa mansión de la esencia que constituye la palabra poética de Aurelio González Ovies.

Poco importa que sus versos sean heptasílabos, endecasílabos, alejandrinos o que en ellos se atisbe tímidamente el versículo, cuando el ritmo lo impone el aleteo de la brisa, el balanceo de las algas, el azul de las mareas o el moribundo corazón de algún náufrago.

Y siento seguir contrariando con este discurso a mi querido amigo utilizando sus palabras a la inversa, apropiándome de ellas, jugando a reflejarlas en los espejos, huyendo de perseguidores, alcanzado en la noche búhos niquelados que sólo se hacen visibles una vez en nuestras vidas.

Pero que nos vayamos, no es todo. Porque Dido resurge cada noche de sus cenizas y se hace hermosa en los acantilados y Argos se levanta y percibe cada día las caricias de un poeta o de un loco. Porque hemos descubierto que debemos venerar la humedad y nos hemos dado cuenta, a pesar de lo que hacemos, de que somos diferentes. Y sí hemos llegado al nunca y el pasado es reciente cada siempre y el hombre ha venido a ser sencillo y a instalarse aquí cobijado en la niebla, en el exilio del faro, aquí en el Norte, en tu paraíso de estrellas de carburo. Gracias a ti no nos encontraremos solos, porque sin pretenderlo, la humildad ha construido una casa con una llave tras las macetas donde curaremos las heridas de los naufragios y las espumas nos besaran como una madre, porque tu alma y tu palabra nos ha convertido en un único hombre.

Y no la nada ya no es nada, a pesar de la luz tan breve de nuestros días, porque Aurelio nos ha construido con sus palabras una casa, la casa del pescador, una casa que en la noche a pesar de mirar a las aguas oscuras y de oler a humedad es de madera noble y su puerta siempre permanece abierta para el que desee entrar y permanecer.

La Nueva España, martes 21 de febrero de 2017

Nos dejaste, Olga, un nueve de febrero. Como siempre, sin querer molestar, en silencio. Me enteré de forma abrupta a golpe de teléfono. Llegué lo antes que pude, tus hijos y tu marido, Víctor, sí estaban en casa contigo. Pedro, Alma y Aníbal ya se habían encargado de todo. Saber de tu ausencia, durante el trayecto en el taxi, me hizo sentir el alma de hielo, a pesar de que amanecía con nubes rojizas y el día era templado y plácido.

Algo más tarde que tú, fuimos al tanatorio, allí traté de ser útil, como pude, ayudando a redactar la esquela, gestionando detalles de tu sepultura. Y nos instalaron en la sala número cinco y te cubrieron de miles de flores. Y empezó a llegar la gente. Tus hermanas Quinita y Marisa, inseparables en el hospital, conteniendo las lágrimas, te acompañaban de nuevo.

Y tanta, tanta gente quiso acercarse a ti ese día, que durante algún instante dejé de sentir frío y pensé en ti ya no con tristeza. Y traté de imaginarte feliz en distintos momentos de tu vida.

Y te vi siendo niña, esperando el turno de lectura de algún libro. Creo que fue Quinita la que me dijo que os poníais en fila los diez hermanos y leíais cuando os correspondía, tú jamás protestabas por el tiempo que te tocaba, a pesar de que la lectura fue siempre una de tus pasiones. Y en eso coincidía contigo, Olga, y también en que a las dos nos gustaban las películas antiguas y la cocina. Coincidíamos también sobre todo, en el cariño hacia Aníbal, tu hijo. Nunca fuimos rivales. Siempre buenas aliadas.

Y te vi en las tardes soleadas de los domingos en la playa de Santa María, antes del partido, con tus hijos pequeños, tiritando después del baño. Tortilla y filetes empanados. Se oían las risas y, al fondo, el rumor de las olas.

Perteneciste, Olga, a la generación de los niños de la posguerra y del racionamiento. Y fuiste, quizás, también por ello, siempre fuerte. Con un gran talante de aceptación, que te caracterizó aun en los momentos más difíciles de tu vida: como la pérdida temprana de Viti, uno de tus hijos.

Olga, ha sido para mí un honor y un privilegio pertenecer a tu familia y a tu corazón, generosos y entrañables, acogedores y hospitalarios, como tu casa, siempre de puertas abiertas. Y nunca jamás olvidaré tu sonrisa, al abrir la puerta, para después hacer de Rey Mago y repartir los regalos.

La Nueva España, sábado 21 de Enero de 2017

Me pregunto cómo serán los amaneceres en las sabanas, en los poblados de casas de adobe, en las tierras desérticas de Burkina Faso y los intuyo rojos y brillantes, muy brillantes, al observar esa luz tan especial que desprenden los ojos de Pepa, Ilana y Emma mientras conversamos.

Ilana, Emma y Pepa son tres mujeres jóvenes que un día optaron por abandonar la comodidad de sus casas y países: EEUU, Isla Reunión (Francia) y España para trabajar o, mejor, cooperar en África.

Emma, Pepa e Ilana se conocieron en Burkina Faso, y comparten una visión de la cooperación alejada de esa otra, un tanto distorsionada, que a veces podemos tener desde aquí. Me refiero a que su labor es de colaboración en un plano de total igualdad con los habitantes del país. Tanto es así, que Ilana, epidemióloga y experta en nutrición, relata que en algunas de sus experiencias africanas se integró absolutamente como un miembro más de la familia, hasta el punto de que aprendió a hablar moré, la lengua de los mossi, grupo étnico mayoritario en Burkina Faso, antes que francés; durmió a la intemperie protegida tan solo por una mosquitera y, a veces, también compartió con su familia africana la escasez de agua. Pero una de sus mayores satisfacciones es que, cuando en el poblado nace una niña de tez más clara de lo habitual, le dan el nombre de Ilana.

Pepa me dice que siempre tuvo claro a lo que quería dedicarse incluso desde niña. Cuando alguien le preguntaba que quería ser de mayor solía contestar que quería ser misionera. Aunque, no haya sido exactamente eso, no andaba descaminada con su contestación pues, si bien es economista, su profesión la ha enfocado hacia la labor solidaria.

La esencia de Emma es un valioso crisol cultural y étnico, buceando en sus orígenes hindús estuvo un tiempo en la India y después decidió a qué quería dedicarse. Emma ha estudiado Ciencias Políticas y desarrolla su labor en Sudán del Sur. A veces, circulando hacia su casa, oye disparos. En Sudán del Sur no solo se muere por falta de agua y alimentos, también a causa de las balas. Le pregunto si siente miedo. Me responde, con sorprendente serenidad, que su organización no es el objetivo de los disparos.

Lo que más les duele a las tres es preguntarse cada día, si en ciertos contextos, lo que hacen sirve para algo.

Sí sirve. Os envidio por vuestro valentía. Gracias. Y finalizo diciéndoles: Sois auténticamente brillantes.

Je me demande comment est-ce que le soleil se leve dans les sabanes, dans les villages avec des maisons faites en adobe, dans les terres desertiques de Burkina Faso et je l’ imagine rouge et lumineux, trés lumineux, en observant la lumiére si speciale sortant des yeux de Pepa, Ilana et Emma tant qu’on parle.

Ilana, Emma et Pepa sont trois jeunes femmes qu’un jour ont choisí abandoner la comodité de ses maisons et pays: EEUU, Ile Reunion (France) et L’Espagne pour travailler ou, plustot cooperer en Afrique.

Emma, Pepa et Ilana se sont connues a Burkina Faso et elles ont une vision de la cooperation eloignée de cette autre, un peu distorsionée que, parfois on peut avoir d’ici. Je veux dire que son travail est de collaboration dans un plan de totale egalité avec les gents du pays. Tant et si bien que Ilana, une experte épidémiologiste et nutritioniste, nous dit que, dans certaines de ses expériences africaines est absolument intégrée en tant que membre de la famille, au point où elle a appris à parler Moré, la langue de l'ethnie Mossi majorité au Burkina Faso, avant le français; elle a dormi en plein air protégé que par une moustiquaire et, parfois, également partagé les pénuries d'eau de la famille africaine. Mais l'un de ses plus grandes satisfactions est que quand une fille est née dans le village un peu plus claire que d'habitude, on l’appele Ilana.

Pepa me dit qu’elle savait toujours ce qu’elle allait faire, quand elle etáit petite et on lui demandait que est-ce qu’elle voulait faire quand elle serait plus grande elle repondait toujours que voulait être missionnaire. Bien qu'il n'a pas été exactement cela, elle ne se trompait pas parce que, bien qu'elle soit une économiste, elle a focalisé son travail sur la solidarité.

L'essence de Emma est un creuset ethnique et culturel précieux, en se plongeant dans ses origines hindous elle est passé du temps en Inde et elle a ensuite décidé de se consacrer à ce qu'elle voulait. Emma a étudié sciences politiques et développe son travail dans le Sud-Soudan. Parfois, en marchant vers sa maison, elle entendait des coups de feu. Au Soudan du Sud on ne peut pas mourir seulement pour manque d'eau et de nourriture mais aussi à cause des balles. Je lui demande si elle avait peur et elle m’a répondu avec une sérénité surprenante que son organisation n’était pas la cible des coups de feu.

Ce que plus mal les fait est de se demander chaque jour, si vraiment, ce qu’elles Font sert a quelque chose.

Oui ça sert. Je vous envie pour votre courage. Merci. Je termine en disant: Vous êtes vraiment brillant.

Traduction de l'article publié dans "La Nueva España", le samedi 21 Janvier 2017 par Mauro Muñiz

La Nueva España, jueves 22 de Diciembre de 2016

Entonces nuestros corazones tenían forma de campana y albergaban la esperanza de caramelos exóticos transportados por camellos de Oriente o renos de Laponia.

Entonces la Navidad comenzaba con el deseo de nieve que nunca llegaba, a pesar de que en mi imaginación nevase más que en los Alpes suizos o en las postales navideñas y construyese muñecos de nieve enormes con nariz de zanahoria. Pero, sobre todo, la Navidad comenzaba con la mano de mi abuela apretando la mía camino de Casa Luis en Salinas para comprar turrón de rajalmendra, frutas confitadas, piñones, almendras dulces y mazapanes.

Ya de vuelta en casa, abríamos y cerrábamos una y otra vez los enormes cajones del aparador y las puertas de las vitrinas. Todo debía de estar a punto para aquellos días: las copas, los vasos, platos hondos, llanos, la sopera de la bisabuela, las tazas para el café, las mantelerías… Todo acababa siendo tan blanco y brillante que a veces tenía que cerrar los ojos para que no me cegase.

Al caer la tarde, recolectábamos el musgo más fresco y verde y luego, tras deshacernos con rapidez de los abrigos, bufandas, guantes y gorros de lana, camuflábamos, con aquel musgo, espejos convertidos en riachuelos, a los que se asomaban pastores de plastilina esculpidos semanas atrás con toda la pulcritud posible de varias manos infantiles.

Y entonces llegaban los días felices de largos paseos, en los que el mar encrespado parecía también más blanco y helado. Subíamos, bajábamos, volvíamos a subir, y oteábamos a lo lejos como los cristales de las casas se iluminaban según avanzaba la oscuridad. Entonces corríamos para llegar pronto a casa, no podíamos perdernos nada de aquello. Abríamos la puerta y allí estaba el antiguo portal de Belén, adornos verdes, rojos dorados, las guirnaldas, el acebo, las velas, el pavo, el pescado, los platos dispuestos, los abuelos y los tíos que ya habían llegado, y a cantar villancicos y a partir el turrón. Y después de la cena, más algarabía festiva: licores para los adultos, una peli en blanco y negro de fondo que nadie veía, chocolate, mucho chocolate y a pensar en regalos. Ya faltaba muy poco para la bicicleta, el muñeco, el barco pirata, el balón, el disfraz de vaquero, un cuento de fantasmas y también: ¡quiero un cordero!…

Que lejos nos queda ya todo aquello. No sé si hoy podría considerarse un delito tanta inconsciencia, tanta felicidad. Éramos niños de los setenta y, entonces, aún creíamos que la Navidad era de verdad.

La Nueva España, martes 29 de noviembre de 2016

Si se pudiese elegir a los miembros de la familia, sin duda, Arturo Pérez Reverte sería mi primo. Probablemente, no coincidiésemos demasiado en reuniones familiares debido a sus viajes y ocupaciones, pero haría todo lo posible para que pudiéramos coincidir una vez al año en Nochebuena. Sería divertidísimo verle trinchar el pavo y oírle, al mismo tiempo, criticar cualquier disparate de nuestro absurdo sistema. Pero ni Reverte es mi primo ni siquiera he conseguido localidades, un mes y medio antes, para poder escucharle el próximo diciembre en el Niemeyer. Únicamente quedaban libres tres localidades para sillas de ruedas y la verdad es que –aunque lo haya pensado– tomar prestada la de mi suegro sería poco ético y no creo que a mi familia política le gustase demasiado.

Política. Aún con cierto cabreo, por no haber conseguido las dos entradas: no sin mi maromo, por supuesto; releo y reconecto visceralmente con la crítica política que Reverte vierte de forma impulsiva, directa y certera contra la prepotencia y desvergüenza de la corrupción y la falta de realidad de al menos parte de la clase política revestida de privilegios, a pesar de las crisis pasadas, presentes y futuras. Y pienso que vuelta de tuerca será la que nos depare el destino inmediato aplicada a jubilados, funcionarios, ciudadanos que nada saben o quisieran saber de nauseabundas tarjetas black, white o grey, escoltas o coches oficiales. Me pregunto si se habrá modificado ya lo de cobrar la máxima pensión de jubilación tras permanecer siete años en el escaño, que reveo en un artículo de Reverte del año 2009.

Y pienso y repienso que no hay ni un ápice de imaginación ni ganas de cambiar nada: ¿Por qué, por ejemplo, el reministro correspondiente no se estruja un poquito el cerebelo y destapa y aplica el impuesto correspondiente a los ingresos que generan la prostitución? Los pisitos francos de todas nuestras ciudades también deberían contribuir al incremento del fisco. ¿Es que no saben dónde están? Hasta las abuelas que tejen calceta lo saben. Bueno, la verdad es que miento, porque las abuelas de hoy en día ya no tejen calceta.

Ojalá algún día podamos estar orgullos de nuestros políticos honrados y valientes para los que el bien común se anteponga al propio; de Reverte ya lo estamos.

Brillante la iniciativa de la dirección del Niemeyer por acoger a tan ilustre invitado. No pierdo la esperanza: quizás alguien me ceda su entrada.

¡Y maldita sea mi suerte!